PaaS 04: Zahlen im Nebel

Zwischen Frankfurter Bankentürmen und dem Sparbuch von Oma Erna schwebt ein Nebel aus Zahlen, durch den selbst die Experten nur mit tastenden Schritten wandeln.

In dieser diffusen Landschaft verzeichnet die Bundesbank einen Verlust von 19,2 Milliarden Euro – eine Summe, die ihr Präsident mit der paradoxen Gelassenheit eines Wesens betrachtet, das in seinem eigenen Element nicht untergehen kann.

Eine kleine Zusammenfassung der Artikels als KI generierter Podcast (nur auf deutsch)

Zahlen im Nebel

Morgens, 6:30 Uhr

Das Bundesbankgebäude schneidet seine kantigen Silhouette in den Frankfurter Morgen. Joachim Nagel steht am Fenster seines Büros mit einem frischen Kaffee in der Hand. Hinter ihm auf dem Schreibtisch: der Jahresbericht mit 19,2 Milliarden Euro Verlust.

Er nimmt einen Schluck, zu heiß. Verbrennt sich leicht die Zunge. Eine kleine, private Inflation der Schmerzgrenze. Passt irgendwie, denkt er.

Die Pressemitteilung wartet bereits auf seinem Laptop, klinisch sauber formuliert. Trotzdem spürt er dieses Kribbeln zwischen den Schulterblättern. Nicht wegen der Zahlen selbst – eine Zentralbank kann nicht pleitegehen, so wie ein Fisch nicht ertrinken kann. Es ist etwas anderes.

Er entsperrt sein Tablet mit dem Fingerabdruck – Biometrie, eine letzte Bastion der Eindeutigkeit in einer Welt schwimmender Werte. Ein Kommentar irgendeines Wirtschaftsprofessors springt ihm entgegen: "Die EZB hat mit ihrer Niedrigzinspolitik eine stille Enteignung der Sparer betrieben."

Nagel seufzt. Diese Kritik kennt er wie den Grundriss seines Hauses, könnte die Gegenargumente im Schlaf aufsagen. Und doch – in Momenten wie diesen, wenn der Morgen noch unentschieden zwischen Nacht und Tag schwankt, fragt er sich, ob da nicht ein Körnchen Wahrheit darin steckt, hart wie ein Diamant unter all dem rhetorischen Geröll.

Die Deutschen und ihr Sparbuch – eine Liebesgeschichte mit der Beständigkeit von Granit. Seine Mutter hatte ihm beigebracht: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Was würde sie wohl zu negativen Zinsen sagen? Vermutlich dasselbe wie zu seinem ersten Ohrring mit sechzehn: "Joachim, das ist gegen die Natur."

09:15 Uhr

Besprechung mit dem Führungsteam. Gesichter so ausdruckslos wie die Fassade des Gebäudes, Zahlen so nüchtern wie kaltes klares Wasser.

"Die Medien werden die Verluste ausschlachten," sagt der Kommunikationsdirektor, ein Mann, dessen Krawatten stets perfekt sitzen, als wären sie mit einem Geodreieck gebunden. "Wir sollten betonen, dass dies Teil des geldpolitischen Transmissionsmechanismus ist."

Nagel nickt mechanisch. Transmissionsmechanismus. Das Wort liegt schwer auf seiner Zunge wie ein zu großer Bissen Steak. Manchmal fragt er sich, ob sie alle zu lange in ihrer Blase gelebt haben, mit ihrer eigenen Sprache, die außerhalb dieser Wände so fremd klingt wie Aramäisch in einer Disko.

"Wir sollten auch erklären, dass die Verluste temporär sind," fügt eine Kollegin hinzu, deren Stimme immer leicht nach oben gleitet, als stellte sie jede Aussage in Frage. "Sobald die Zinsen wieder sinken..."

"Falls sie sinken," unterbricht Nagel leise. Seine Finger spielen mit dem Kugelschreiber – ein übertrieben teures Stück. "Wir wissen nicht, wie lange die Inflation anhält. Prognosen sind wie Parfüm – angenehm in der Luft, aber nichts, was man schlucken sollte."

Kurzes Schweigen. Sie sind es nicht gewohnt, dass er Metaphern verwendet. Noch weniger, dass er zweifelt.

"Manchmal frage ich mich," sagt Nagel langsam, während er den Kugelschreiber zwischen den Fingern dreht, "ob wir mit den Anleihekäufen nicht doch eine Grenze überschritten haben. Eine, die nicht auf unseren Karten verzeichnet war."

Ein älterer Kollege räuspert sich. Sein Räuspern hat eine eigene Grammatik – dieses hier bedeutet höflichen Widerspruch. "Sie meinen die Kritik an der monetären Staatsfinanzierung?"

Nagel zuckt mit den Schultern. Eine Geste, die er sich erst angewöhnt hat, seit er nicht mehr im mittleren Management ist. "Nennen wir es, wie wir wollen. Wir haben Staatsanleihen in einem Umfang gekauft, der vor zehn Jahren so undenkbar gewesen wäre. Haben wir damit nicht faktisch die Trennung zwischen Geld- und Fiskalpolitik verwischt? Wie Wasser und Öl – theoretisch nicht mischbar, aber wir haben so lange gerührt, dass jetzt feine Öltröpfchen das Wasser milchig einfärben."

"Es war notwendig," sagt jemand bestimmt. Eine Stimme wie ein Hammerschlag.

"Ja," erwidert Nagel. "Aber war es richtig? Notwendigkeit und Richtigkeit sind Geschwister, die sich nicht immer verstehen."

Niemand antwortet. Die Frage hängt im Raum wie der Geruch von kaltem Kaffee und alten Entscheidungen.

Mittag

Nagel isst allein in seinem Büro, ein belegtes Brot vom Automaten. Die Mayonnaise schmeckt nach Kompromiss. Keine Zeit für die Kantine heute, wo das Essen zwar besser, aber die Gespräche unvermeidlich sind.

Sein Telefon vibriert auf dem Tisch, tanzt kurz über die glatte Oberfläche. Der Finanzminister. Nagel wischt sich die Finger an einer Serviette ab, bevor er abnimmt – eine kleine, sinnlose Geste der Höflichkeit gegenüber jemandem, der ihn nicht sehen kann.

"Joachim, ich habe von den Verlustzahlen gehört. Wird das ein Problem?" Die Stimme des Ministers klingt dünn durch den Lautsprecher.

"Nicht für uns," antwortet Nagel, während er Brotkrümel von seinem Schoß streift. "Für die Bundesbank sind Verluste kein existenzielles Problem. Wir können Geld verlieren wie andere Leute Regenschirme."

"Aber für die Steuerzahler? Die Dividende an den Bundeshaushalt fällt aus." Ein Hauch von Besorgnis schwingt mit.

"Das ist korrekt." Nagel beobachtet eine Taube auf dem Fenstersims. Sie pickt an etwas Unsichtbarem, gibt dann auf.

Eine Pause. Statisches Rauschen in der Leitung, als würde die Stille selbst atmen. "Die Opposition wird das nicht auf sich beruhen lassen."

"Das ist nicht mein Problem," sagt Nagel, kühler als beabsichtigt. Die Taube fliegt davon, ein grauer Strich gegen den grauen Himmel.

Der Minister lacht kurz. "Natürlich nicht. Ihr seid ja unabhängig."

Unabhängig. Das Wort hallt nach, als das Gespräch beendet ist. Es schmeckt metallisch auf seiner Zunge. Unabhängigkeit der Zentralbank – ein hohes Gut, glänzend wie ein Pokal auf einem Regal. Aber manchmal fühlt es sich an wie eine bequeme Ausrede. Wir treffen Entscheidungen, die Millionen Menschen betreffen, aber wir müssen uns nicht vor ihnen rechtfertigen. Nicht wirklich. Demokratie erinnert in seinem Fall an eine Welle, die an den Deichen der Bank abprallt.

14:30 Uhr

Interview mit einer Wirtschaftsjournalistin. Sie trägt ein Kostüm in der Farbe von getrocknetem Blut und Schuhe, die klicken wie ein Metronom. Ihre Fragen sind präzise und hartnäckig.

"Herr Nagel, können Sie erklären, warum die Bundesbank Milliarden verlieren kann, ohne dass es Konsequenzen hat? Für normale Menschen klingt das wie Magie – oder Betrug."

Er gibt die Standardantwort: Zentralbanken funktionieren anders als Geschäftsbanken, können nicht insolvent werden, Verluste sind Teil des geldpolitischen Prozesses. Worte, die er so oft gesagt hat, dass sie sich abgenutzt anfühlen.

Sie nickt, macht sich Notizen mit einem Bleistift – anachronistisch in Zeiten digitaler Aufzeichnungen. Ihre Handschrift ist klein und dicht, wie ein verschlüsselter Code. "Kritiker sagen, die EZB und die nationalen Zentralbanken hätten mit ihrer Politik vor allem südeuropäische Staaten subventioniert, auf Kosten deutscher Sparer. Eine Art monetärer Robin Hood, nur dass die Reichen in diesem Fall Oma Erna mit ihrem Sparbuch sind."

Nagel spürt ein leichtes Ziehen in der Magengegend, als hätte er etwas Verdorbenes gegessen. "Die EZB macht Geldpolitik für den gesamten Euroraum, nicht für einzelne Länder."

"Aber de facto haben die Anleihekäufe doch überschuldeten Staaten geholfen, sich weiter zu verschulden, oder nicht? Wie ein Barkeeper, der dem Betrunkenen immer noch mehr Drinks spendiert."

Er zögert kurz, streicht mit dem Daumen über den Ehering an seiner linken Hand – eine unbewusste Geste, die seine Frau immer bemerkt. "Die Anleihekäufe waren ein Instrument, um Deflationsrisiken zu bekämpfen und die Transmission der Geldpolitik sicherzustellen."

"Das klingt sehr technisch," sagt sie mit einem Lächeln, das ihre Augen nicht erreicht.

"Geldpolitik ist technisch," erwidert er, weiß aber, dass dies eine dünne Ausweichantwort ist.

"Lassen Sie mich anders fragen: Glauben Sie persönlich, dass die massiven Anleihekäufe langfristig die richtige Entscheidung waren? Nicht als Bundesbankpräsident, sondern als Joachim Nagel, der auch in dieser Welt leben muss."

Nagel schweigt den Moment zu lang. Durch das Fenster sieht er Wolken über den Taunus ziehen, grau und schwer wie unausgesprochene Gedanken. "Ich glaube, dass es in der damaligen Situation notwendig war den Schirm aufzuspannen. Ob sie langfristig richtig waren – das wird die Geschichte beurteilen. Und die Geschichte hat einen längeren Atem als wir alle."

Sie merkt, dass sie einen wunden Punkt getroffen hat, bohrt chirurgisch elegant weiter. "Was ist mit Kryptowährungen? Viele sehen darin eine Alternative zum staatlich kontrollierten Geld. Eine digitale Schweiz für Kapital."

Nagel kann ein leichtes Schnauben nicht unterdrücken. "Bitcoin und Co. sind keine Währungen, sondern Spekulationsobjekte. Sie erfüllen keine der klassischen Geldfunktionen zuverlässig. Sie sind wie Quecksilber – faszinierend anzusehen, aber gleichzeitig nichts, was man in die Hand nehmen möchte."

"Aber sie entziehen sich der Kontrolle der Zentralbanken. Ist das nicht ihr eigentlicher Reiz?"

"Für manche vielleicht," gibt er zu, während er mit dem Kugelschreiber kleine Kreise auf sein Notizbuch zeichnet. "Aber dieser vermeintliche Vorteil ist gleichzeitig ihr größter Nachteil. Ohne Regulierung, ohne Aufsicht – das führt zu Betrug, Manipulation, extremer Volatilität. Die angebliche Demokratisierung des Geldes hat nur neue Oligarchen hervorgebracht, mit Kapuzenpullovern statt Nadelstreifen."

Sie nickt, scheint mit dieser Antwort zufrieden. Ihre Augen verengen sich leicht, wie bei einem Raubtier, das eine Schwäche wittert. "Fühlen Sie sich manchmal unwohl mit der Macht, die Sie haben? Sie können mit einer Entscheidung Millionen von Lebensläufen verändern, ohne je gewählt worden zu sein."

Die Frage überrumpelt ihn, obwohl er sie sich vorhin gerade selbst gestellt hatte. "Unwohl?"

"Sie treffen Entscheidungen von enormer Tragweite, ohne direkt demokratisch legitimiert zu sein. Belastet Sie das nie? Oder ist es wie beim Autofahren – irgendwann denkt man nicht mehr darüber nach, dass man mit einer falschen Bewegung Leben zerstören könnte?"

Er überlegt. Die ehrliche Antwort wäre: Ja, es belastet mich. Manchmal wache ich nachts auf und denke an all die Menschen, deren Ersparnisse durch unsere Entscheidungen geschrumpft sind. Manchmal frage ich mich, ob wir nicht zu viel Macht haben, zu wenig Kontrolle. Aber das kann er nicht sagen, nicht offiziell, nicht als Bundesbankpräsident.

"Die Unabhängigkeit der Zentralbank ist ein hohes Gut," sagt er schließlich, die Worte so glatt und abgeschliffen wie Kieselsteine in einem Bach. "Sie schützt die Geldpolitik vor kurzfristigen politischen Interessen."

Sie sieht ihn durchdringend an. "Das beantwortet nicht meine Frage."

"Nein," gibt er zu, und für einen Moment fällt die Maske. "Das tut sie nicht."

Die Journalistin lässt ihren Kugelschreiber zwischen schlanken Fingern tanzen

"Eine letzte Frage, Herr Nagel," sagt sie, und ihre Stimme nimmt einen weicheren Klang an, als wolle sie ihn in eine Vertrautheit locken. "Die Bundesbank hat kürzlich einen Reformvorschlag zur Schuldenbremse aus der Taufe gehoben. Ein Kind mit vielen Vätern, aber Ihre Handschrift ist unverkennbar. Würden Sie uns durch dieses Labyrinth der Zahlen führen, das vielleicht Deutschlands finanzpolitische Zukunft neu zeichnet?"

Nagel spürt, wie sich etwas in ihm entspannt. Hier, im Reich der konkreten Vorschläge, der durchdachten Konzepte, fühlt er sich heimisch wie. "Unser Reformvorschlag," beginnt er, und seine Stimme gewinnt jene Resonanz, die nur echte Überzeugung verleiht, "ist wie eine gut kalibrierte Waage – auf der einen Seite bewahrt er die soliden Staatsfinanzen, dieses kostbare Erbe deutscher Wirtschaftspolitik, auf der anderen öffnet er Türen für die Investitionen, ohne die unsere Zukunft verblasst."

Er zeichnet mit den Händen unsichtbare Architektur in die Luft. "Im Herzen des Vorschlags steht eine neue Balance: Bei Schuldenquoten unter 60 Prozent des BIP dürfte die Neuverschuldungsgrenze auf bis zu 1,4 Prozent steigen – ein Atemraum für ein Land, das zu lange die Luft angehalten hat. Überschreitet die Quote die 60-Prozent-Marke, verengt sich dieser Korridor auf 0,9 Prozent – streng genug, um Disziplin zu wahren, flexibel genug, um zu handeln."

Seine Augen leuchten nun, als betrachteten sie bereits die Früchte dieser Saat. "Das Entscheidende ist die Zweckbindung – ein erheblicher Teil dieses finanziellen Spielraums wäre reserviert für jene Investitionen, die Deutschland seit Jahren vor sich herschiebt. Bis 2030 könnten so bis zu 220 Milliarden Euro mobilisiert werden – nicht für den Konsum des Augenblicks, sondern für die Brücken, Netze und Technologien, die unsere Kinder erben werden."

Die Journalistin nickt, und für einen flüchtigen Moment teilen sie eine Verbundenheit, die über das übliche Spiel aus Frage und Antwort hinausgeht – die Erkenntnis, dass hier mehr verhandelt wird als Paragraphen und Prozentsätze.

"Vielen Dank, Herr Nagel," sagt sie, und es klingt aufrichtig.

Als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, verharrt Nagel in der plötzlichen Stille. Seine Gedanken, eben noch diszipliniert wie Soldaten auf Parade, lösen sich aus der Formation und wandern zu den politischen Untiefen, in denen sein Vorschlag nun navigieren muss.

Drei Jahre, denkt er, und die Bitterkeit schmeckt wie kalter Kaffee. Drei Jahre hat die Ampel-Koalition die Schuldenbremse umkreist, wie Motten das Licht – angezogen und zugleich gelähmt von ihrer Strahlkraft. Lindner, der sich an sie klammerte wie an einen Rettungsring in stürmischer See; Habeck und Scholz, die sie umbauen wollten, aber nie den Mut fanden, die Axt anzulegen.

Er tritt ans Fenster. Der Regen hat sich zurückgezogen, hinterlässt aber eine glänzende Patina auf den Straßen, in der sich das Licht der Stadt in tausend Fragmente bricht.

Und nun betritt ausgerechnet Friedrich Merz die Bühne, sinniert er, mit einem Wahlsieg so dünn wie das letzte Blatt eines abgegriffenen Buches, beinahe eine Fiktion, die zur Wahrheit erklärt wurde. Und ausgerechnet er könnte der Hebel sein, der das Unmögliche möglich macht. Die Sondierungen mit der SPD – dieser Tanz zweier misstrauischer Partner, die sich seit Jahrzehnten kennen – könnten unseren Vorschlag als jene gemeinsame Melodie entdecken, nach der beide sich insgeheim sehnen.

Ein schmales Lächeln, mehr Grimasse als Freude, huscht über sein Gesicht. Die Ironie der Geschichte hat ihren eigenen Rhythmus, denkt er. Manchmal braucht es einen Konservativen, um das Tor zur Zukunft aufzustoßen. Wenn Merz klug ist – und das ist er, trotz aller ungehobelten Ecken und Kanten – wird er unseren Vorschlag aufgreifen und als seinen eigenen Triumph inszenieren. Der Name auf der Trophäe ist zweitrangig, solange sie nur endlich errungen wird.

16:00 Uhr

Nagel sitzt an seinem Schreibtisch, arbeitet an einer Rede für die Berlin School of Economics an der Humboldt-Universität. "Wirtschaftspolitische Maßnahmen für mehr Wachstum in Deutschland."

Er tippt konzentriert, formuliert einen 12-Punkte-Plan, der Deutschland aus der Wachstumsschwäche führen soll. Die Zahlen sind ernüchternd: Das Potenzialwachstum liegt nur noch bei 0,4 Prozent pro Jahr – ein ganzer Prozentpunkt niedriger als im vergangenen Jahrzehnt. Deutschland hinkt der übrigen EU um mehr als einen Prozentpunkt hinterher.

"Höhere Verschuldungsspielräume allein werden Deutschlands Wachstumsschwäche nicht beheben," schreibt er. Die Ursachen sitzen tiefer. Er strukturiert seine Gedanken in drei Themenblöcke: Arbeit und Soziales, Energie und Klima, Unternehmensdynamik.

Beim Arbeitsmarkt denkt er an den demografischen Wandel, der Deutschland immer mehr Arbeitskräfte kostet. "Um unseren Wohlstand zu sichern, benötigen wir mehr Menschen, die arbeiten, und mehr Teilzeitkräfte, die länger arbeiten," notiert er. Fehlanreize bei Steuern und Abgaben müssen beseitigt, Betreuungsangebote ausgebaut werden.

Er schreibt über die Notwendigkeit qualifizierter Zuwanderung: "Ausländerfeindlichkeit ist schon aus Gründen der Menschlichkeit nicht zu tolerieren. Und sie ist auch teuer: Deutschland kann sich Diskriminierung und Ausgrenzung nicht leisten."

Beim Thema Energie formuliert er klare Worte zur CO₂-Bepreisung: Alle Sektoren sollten einem einheitlichen Preis unterworfen werden. Die Energiewende braucht einen verlässlichen Rahmen – mit Ausbau der Infrastruktur, beschleunigten Genehmigungsverfahren und flexiblen Stromtarifen.

Für mehr Unternehmensdynamik fordert er Bürokratieabbau, einfachere Unternehmensgründungen und steuerliche Entlastungen. "Wer investieren möchte, wer ein Unternehmen gründen möchte, wer eine innovative Idee verwirklichen möchte, sollte in Deutschland offene Türen einrennen," tippt er. "Start-ups sollten wir keine Steine in den Weg legen, sondern den roten Teppich ausrollen."

Er lehnt sich zurück, liest die Passage noch einmal. Die Worte klingen gut, aber werden sie etwas bewirken? Oder werden sie verhallen wie so viele wohlformulierte Reden vor ihnen? Er spürt eine leichte Müdigkeit, die tiefer sitzt als in den Muskeln.

18:45 Uhr

Die meisten Mitarbeiter sind gegangen, haben ausradierte Leerstellen hinterlassen. Nagel sitzt noch an seinem Schreibtisch, geht die Zahlen durch, bereitet sich auf die morgige Pressekonferenz vor. Die Ziffern verschwimmen manchmal vor seinen Augen, tanzen wie kleine schwarze Insekten.

Sein Blick fällt auf ein Foto auf seinem Schreibtisch. Seine Familie – seine Frau, seine Kinder. Aufgenommen im letzten Sommerurlaub in Griechenland. Ironisch, denkt er. Urlaub in einem Land, dessen Staatsanleihen wir in Milliardenhöhe gekauft haben.

Vielleicht, denkt er, während er mit dem Finger über das Foto streicht, verstehe ich es selbst nicht vollständig. Nach all den Jahren, nach all den Theorien und Modellen – vielleicht ist Wirtschaftspolitik immer noch mehr Kunst als Wissenschaft. Mehr Glaube als Wissen. Wie Medizin im Mittelalter – wir tun unser Bestes mit dem Wissen, das wir haben, aber manchmal ist es nicht mehr als gebildetes Raten.

Er steht auf, seine Knie knacken leise – ein kleines Memento mori in einer Welt, die von Unsterblichkeit träumt. Tritt ans Fenster. Frankfurt bei Nacht, die Bankentürme - diese phosphoreszierende Riffe in einem dunklen Meer. Irgendwo da draußen sind die Menschen, deren Leben von seinen Entscheidungen beeinflusst wird. Die Sparer, die sich über niedrige Zinsen ärgern, als hätte er persönlich ihnen etwas gestohlen. Die Häuslebauer, die von günstigen Krediten profitieren, als wäre es ein Geschenk von ihm. Die Arbeitslosen, die vielleicht einen Job finden, weil die Wirtschaft läuft, ohne je seinen Namen zu kennen.

Sie alle vertrauen darauf, dass er und seine Kollegen wissen, was sie tun. Dass die komplexen Modelle, die abstrakten Theorien, die nüchternen Zahlen am Ende zu einer besseren Welt führen. Ein Vertrauen, dünn wie Eis auf dem Main, aber tragfähig genug für den Alltag.

Manchmal wünscht er sich, er könnte dieses Vertrauen uneingeschränkt teilen. Könnte glauben, dass die Modelle die Wirklichkeit abbilden, dass die Theorien funktionieren, dass die Zahlen die Wahrheit sagen. Aber er weiß zu viel über die Grenzen des Wissens, über die Unschärfe der Prognosen, über die Nebel, die die Zukunft verhüllen.

Er kehrt zu seinem Schreibtisch zurück, schließt den Bericht mit einem leisen Klacken. Morgen wird er vor die Presse treten und erklären, warum ein Verlust von 19,2 Milliarden Euro kein Grund zur Sorge ist. Er wird selbstsicher klingen, überzeugend, ruhig. Seine Stimme wird nicht zittern, seine Hände werden nicht schwitzen.

Niemand wird seine Zweifel sehen. Das ist sein Job – Sicherheit zu verkaufen in einer unsicheren Welt. Vertrauen zu schaffen, wo Misstrauen wohnt. Klarheit vorzutäuschen, wo Nebel herrscht.

Er schaltet das Licht aus, verlässt das Büro. Draußen hat es angefangen zu regnen, ein feiner Nieselregen. Er hat keinen Schirm dabei.

Macht nichts, denkt er. Manchmal muss man eben nass werden.

PaaS 01: Wenn Algorithmen shoppen gehen

Ein unsichtbarer Assistent, der alles entscheidet – bequem, effizient, unaufhaltsam. Doch was bleibt von uns, wenn Algorithmen unser Leben lenken?

PaaS 02:

Das Tokio Paradox

Effizienz oder Menschlichkeit? In Tokio zeigt sich, was passiert, wenn Service zur Zeremonie wird. Ein Blick auf Gesten, die Vertrauen schaffen – und auf das, was wir im Westen längst verloren haben.

PaaS 03:

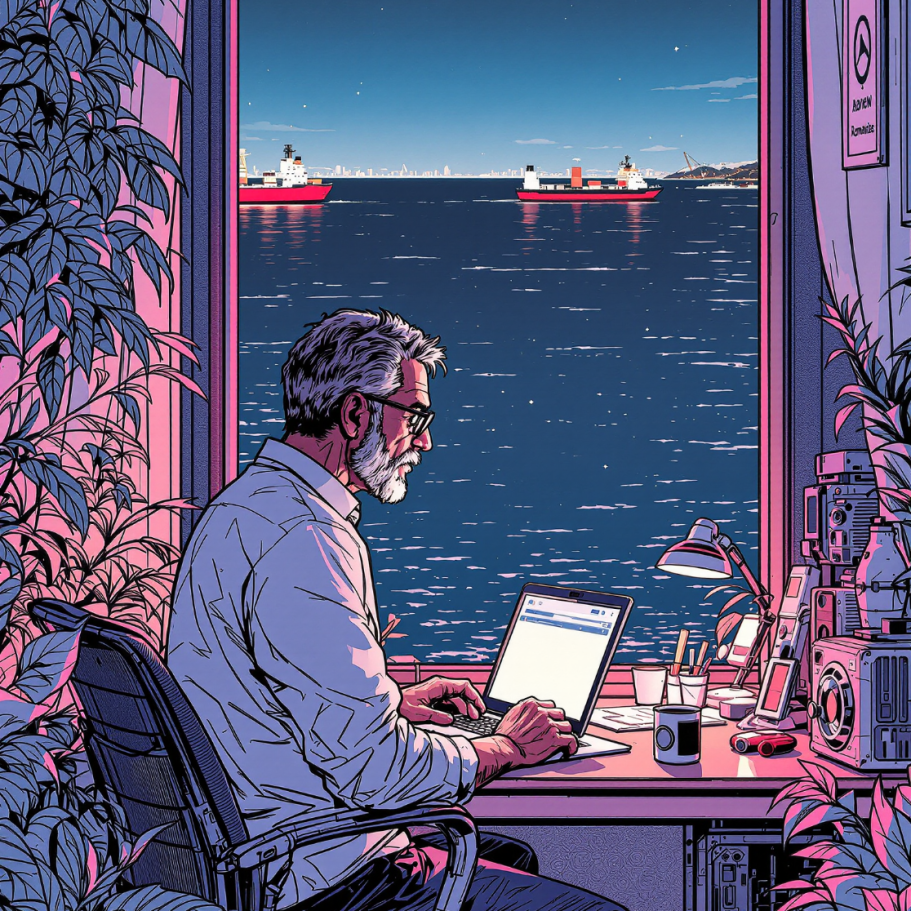

DER Hafenmeister

In den Tiefen des Panamakanals, wo sich die Schicksalsfäden der Weltwirtschaft verweben, braut sich etwas zusammen...Ein Machtwechsel. Ein Flüstern von Intrigen.

PaaS 05: Nurse Gigs

Anna, eine Pflegekraft im Gig-Economy-System, erlebt täglich, wie Algorithmen ihre Honorare basierend auf ihrer finanziellen Notlage kalkulieren. Ein perfider Kreislauf.

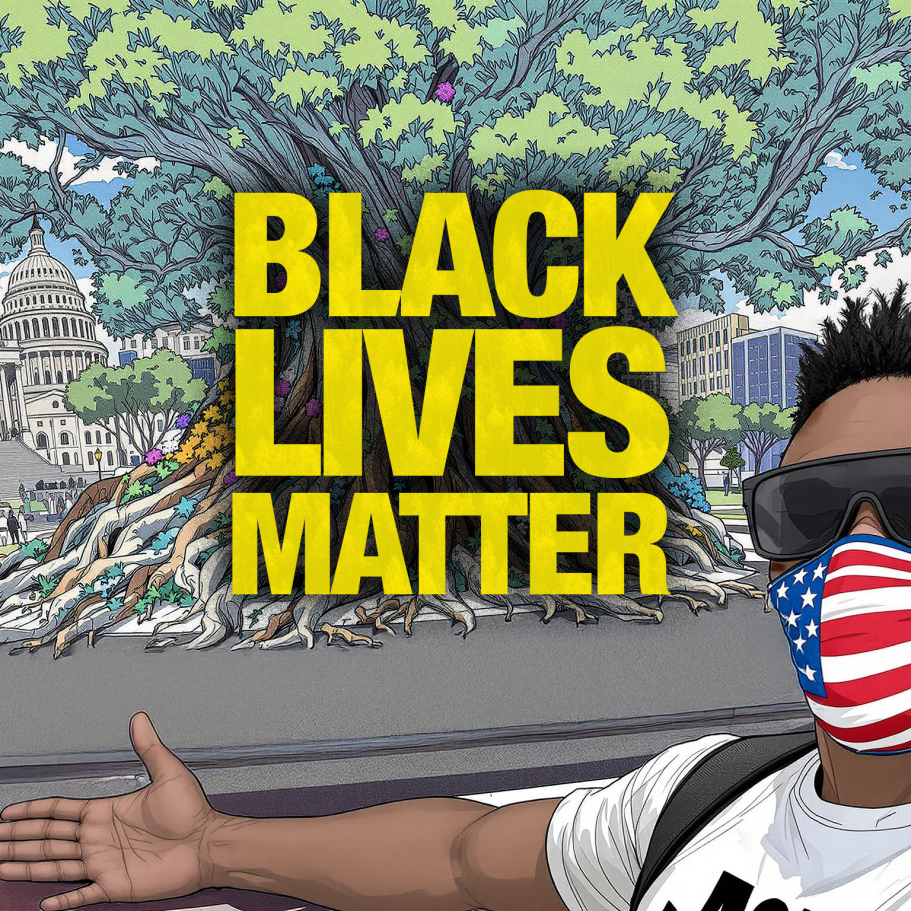

PaaS 06: Nothing else matters

Die Bürgermeisterin von Washington D.C., steht vor einer unmöglichen Entscheidung : Die ikonischen BLACK LIVES MATTER-Buchstaben zu entfernen oder die finanzielle Zukunft ihrer Stadt zu gefährden.

PaaS 07 - The People vs Shell

Folgen Sie Dr. Florian Legat in das Herz des Niger-Deltas, wo wissenschaftliche Objektivität auf menschliche Realität trifft und wo die Wahrheit manchmal der gefährlichste Export ist.

PaaS 08 - Fahrenheit 551

551 Fragen, eine klare Antwort: Demokratie lebt von Zivilgesellschaft. Die Geschichte einer politischen Konfrontation, die die Grenzen zwischen Staat und Zivilgesellschaft neu verhandelt.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.