PaaS 06: Nothing else matters

11. März 2025

"Millionen für Infrastruktur oder Buchstaben für Sentimentalität." So einfach kann Macht formuliert werden.

Helena Weiss, Bürgermeisterin von Washington D.C., steht vor einer unmöglichen Entscheidung : Die ikonischen BLACK LIVES MATTER-Buchstaben zu entfernen oder die finanzielle Zukunft ihrer Stadt zu gefährden.

Nothing else matters

Helena Weiss trank ihren dritten Kaffee. Schwarz, ohne Zucker. Bitter wie die Entscheidung, die vor ihr lag. Vom Fenster ihres Büros im John A. Wilson Building konnte sie den Platz sehen. Zwei Blocks entfernt. Gelbe Buchstaben auf schwarzem Asphalt. Vier Jahre alt. Verblasst, aber immer noch lesbar. Wie ein Tattoo, das man in einem Moment der Klarheit stechen ließ und nun bei jedem Blick in den Spiegel neu bewertet.

Sie erinnerte sich an jenen Morgen. 05. Juni 2020. Vier Uhr dreißig. Dunkel noch. Sie stand genau hier, am selben Fenster. Konnte die Arbeiter nicht sehen, nur wissen, dass sie dort waren. Mit Farbeimern und Pinseln. Mit Schablonen für die sechzehn Meter hohen Buchstaben. Der Geruch von frischer Farbe hatte später den ganzen Tag in der Luft gehangen, hatte sich mit dem Schweiß der Demonstranten vermischt, mit dem metallischen Nachgeschmack von Tränengas, der noch in den Straßenschluchten hing.

Ihre Entscheidung. Ihr Risiko. Ihr Moment der verdammten Klarheit.

"Die Delegation wartet," sagte ihre Assistentin. Eine Frau, die Euphemismen wie Schutzschilde trug.

Helena nickte. Sie betrachtete die Schrift. Morgen würde sie verschwunden sein. Wieder ihre Entscheidung. Wieder ihr Risiko. Die Ironie war so dick, dass man sie in Scheiben schneiden und servieren könnte.

Der Kongressabgeordnete hatte gestern angerufen. Seine Worte – knapp, trocken, endgültig – hingen noch im Raum. Keine ausgesprochene Drohung. Nur eine Feststellung von Tatsachen, die in ihrer Schlichtheit umso vernichtender wirkte. "Millionen für Infrastruktur oder Buchstaben für Sentimentalität." Die Eleganz der Macht liegt in ihrer Fähigkeit, ohne Lautstärke zu zerstören. Helena hatte das in ihren fünfzehn Jahren in der Politik gelernt, aber nie so deutlich gespürt wie jetzt.

Sie schloss kurz die Augen. Sah wieder die Bilder vom Vortag jener Nacht. Der damalige Präsident, wie er durch den geräumten Lafayette Park schritt. Die Bibel hochhielt wie ein Requisit in einer drittklassigen Theateraufführung. Ein Fototermin. Dafür hatten sie friedliche Demonstranten mit Tränengas vertrieben. Die Absurdität hatte etwas so Amerikanisches, dass es Helena damals fast zum Lachen gebracht hätte, wäre es nicht so verdammt tragisch gewesen.

Sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Hatte ihre Mitarbeiter angerufen. "Wir machen etwas Großes", hatte sie gesagt. "Etwas, das er vom Weißen Haus aus sehen kann." Ihre Stimme hatte dabei geklungen wie die ihrer Großmutter, die einst bei den Freiheitsmärschen in Selma mitgelaufen war und deren Narbe am Kinn von einem Polizeiknüppel stammte. Eine Narbe, die Helena als Kind immer hatte berühren wollen, als wäre sie ein Talisman.

Als die Sonne aufging, war sie dort gewesen. Hatte zugesehen, wie die gelbe Farbe auf den Asphalt kam. BLACK LIVES MATTER. Riesig. Unübersehbar. Eine Botschaft, die man sogar aus dem Weltraum fotografieren konnte. Die NASA hatte später tatsächlich ein Bild geschickt. Helena hatte es gerahmt. Es hing in ihrem Badezimmer, nicht im Büro. Manche Siege feiert man im Privaten.

"Wir können uns keine Ablenkungen leisten," hatte sie beim Frühstück zu ihrem Mann gesagt. Er hatte geschwiegen, die Zeitung gelesen. Typisch Marcus. Früher hatte er selbst Demonstrationen organisiert, hatte Megafone getragen und Lieder gesungen. Jetzt las er die Börsenkurse und trug maßgeschneiderte Anzüge. Die Zeit verändert uns alle, dachte Helena. Schleift unsere Kanten unablässig.

Im Konferenzraum warteten fünf Personen. Aktivisten, die sie einst unterstützt hatten. Die sie nun als Verräterin betrachteten. Die Luft im Raum vibrierte vor unterdrückter Wut.

"Es ist ein Verrat," sagte Marcus Jeffries, der Sprecher. Seine Stimme ruhig, kontrolliert. Ein Mann, der gelernt hatte, seine Wut zu kanalisieren, weil die Welt schwarze Männer, die ihre Wut zeigen, fürchtet und bestraft. "Ein Kniefall vor der neuen Administration." Seine Augen fixierten Helena mit der Intensität eines Mannes, der zu viele falsche Versprechungen gehört hat.

"Erinnern Sie sich an seine Reaktion damals?", fragte Amira Washington. Ihre Hände – mit goldenen Ringen geschmückt, die wie kleine Sonnen glänzten – umklammerten einen Notizblock so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. "Er nannte den Platz eine 'Schande'. Twitterte, dass Sie 'inkompetent' seien. Drohte mit Nationalgarde." Amira hatte damals die Schablonen entworfen. Hatte drei Nächte durchgearbeitet, um die Proportionen perfekt hinzubekommen.

Helena nickte. "Ich erinnere mich an jedes Wort." Sie erinnerte sich auch an die Todesdrohungen, die danach gekommen waren. An die Sicherheitsleute vor ihrem Haus. An die Angst ihrer Kinder.

"Ich war dabei," sagte Terrence, der damals die Farbe aufgetragen hatte. Ein junger Mann mit Händen wie Schaufeln und einem Lachen, das Räume füllte. Heute lachte er nicht. "Es war noch dunkel. Wir arbeiteten im Schein von Baustellenlampen. Hatten Angst, dass Bundesbeamte kommen würden, um uns zu stoppen. Wir flüsterten, als wären wir Verschwörer. Vielleicht waren wir das auch."

"Die Sonne ging auf, als wir fertig wurden," ergänzte Amira. "Menschen applaudierten von den Bürgersteigen. Weinten. Umarmten sich. Eine Frau – sie muss über achtzig gewesen sein – kniete nieder und küsste den Asphalt. Sagte, sie hätte nicht gedacht, diesen Tag noch zu erleben."

Helena erinnerte sich. Das Gefühl von Triumph. Von Widerstand. Die Erschöpfung nach durchwachter Nacht, überdeckt von Adrenalin. Sie hatte dort gestanden, die frische Farbe betrachtet. Hatte gewusst, dass sie etwas Bedeutsames getan hatte. Etwas, das größer war als sie selbst. Ein seltenes Gefühl in der Politik, wo die meisten Siege aus Kompromissen bestehen, die sich wie Niederlagen anfühlen.

"Und jetzt geben Sie nach," sagte Marcus. Seine Stimme klang, als würde er über einen Verstorbenen sprechen.

"Es ist Politik." Helena hörte selbst, wie hohl diese Worte klangen.

"Es ist Symbolik," entgegnete Amira. "Und Symbolik ist wichtig. Symbole haben Revolutionen ausgelöst. Haben Imperien fallen lassen. Haben Menschen dazu gebracht, für etwas zu sterben oder zu leben."

"Wichtiger als Arbeitsplätze? Als Sozialprogramme?" Helena spürte, wie ihre Rückenwirbel unter dem Gewicht der erkämpften Jahre knirschten. Wie die Kompromisse, die sie geschlossen hatte, sich in ihrem Körper manifestierten. "Der Präsident will die Selbstverwaltung der Stadt abschaffen. Vollständig. Zurück zu den Zeiten, als der Kongress über jede Straßenlaterne in dieser Stadt entschieden hat."

"Also opfern wir, was wir damals erkämpft haben?" Marcus schüttelte den Kopf. Seine Dreadlocks – inzwischen mit grauen Strähnen durchzogen – schwangen wie ein Pendel. "Wissen Sie noch, wie viele Menschen kamen? Tausende. Trotz Pandemie. Trotz Polizeigewalt. Meine Nichte wurde dort verhaftet. Ist stolz auf ihre Vorstrafe. Trägt sie wie eine Auszeichnung."

Helena dachte an die Menschenmenge. Die Sprechchöre. Die erhobenen Fäuste. Die Angst und die Entschlossenheit in den Gesichtern. Der Geruch von Schweiß und Hoffnung und Wut. Die Energie, die durch die Straßen pulsierte wie Blut durch Adern.

"Wir ersetzen es durch Kunst," sagte sie. "Studentenprojekte zum 250. Geburtstag des Landes." Die Worte schmeckten nach Ausrede, nach Verrat.

"Patriotische Ablenkung," konstatierte Amira. "Wie hübsch. Wie bedeutungslos."

Nach dem Treffen ging Helena zum Fenster zurück. Von hier hatte sie damals die ersten Nachrichtenhelikopter gesehen. Die Luftaufnahmen der gelben Buchstaben. Die Wut des Präsidenten, als er die Bilder sah. Seine Gesichtsfarbe, die sich dem Orange seiner künstlichen Bräune anpasste.

Sie erinnerte sich an seinen Anruf. Seine Drohungen. Ihre Antwort: "Dies ist unsere Stadt." Damals hatte sie es geglaubt. Hatte die Kraft gespürt, die in diesen Worten lag. Jetzt fragte sie sich, wem die Stadt wirklich gehörte. Den Menschen oder dem Geld?

Ihr Telefon vibrierte. Nachrichten strömten herein wie eine digitale Flut. Organisationen kündigten Proteste an. Hashtags bildeten sich. Die sozialen Medien vibrierten wie eine Heuschreckenplage vor dem Sturm.

Eine Nachricht von Marcus: "Heute die Farbe. Morgen deine Stimme."

Sie legte das Telefon beiseite. Aus dem Fenster sah sie einen Touristenbus, der am Platz hielt. Menschen stiegen aus, machten Fotos. Selfies vor den Buchstaben. Lachten. Posteten. Lebten in einer Welt, in der Bedeutung so flüchtig war wie ein Bildschirmmoment. Morgen würden sie andere Motive finden müssen. Die Welt drehte sich weiter. Immer weiter.

Ihr Telefon klingelte. Der Polizeichef.

"Wir haben Informationen über spontane Versammlungen heute Abend," sagte er. "Mindestens drei verschiedene Gruppen. Friedlich, aber entschlossen. Die üblichen Verdächtigen, plus einige neue Gesichter. Studenten. Kirchengruppen. Sogar ein paar Republikaner, die plötzlich die Meinungsfreiheit entdeckt haben."

"Verstärken Sie die Präsenz, aber keine Provokationen," antwortete sie. "Keine Bilder von Zusammenstößen. Keine Märtyrer. Keine viralen Videos."

Am Abend verließ Helena ihr Büro. Sie ging zu Fuß. Wollte den Platz sehen. Ein letztes Mal. Ihre Sicherheitsleute folgten ihr in diskretem Abstand, nervös wie Katzen in einem Hundezwinger.

Es hatte aufgehört zu regnen. Die Luft war klar, gewaschen. Der Geruch von nassem Asphalt und Abgasen und der süßliche Duft der Straßenverkäufer, die Mandeln rösteten. Die Straßenlaternen spiegelten sich in den nassen Buchstaben wie Sterne in einem schwarzen See. Sie blieb stehen, betrachtete ihr Werk. Erinnerte sich an den Morgen, als die Farbe frisch war. Als sie hier stand, umgeben von Mitarbeitern und Aktivisten. Als sie für einen Moment glaubte, etwas verändert zu haben. Als die Welt für einen Augenblick stillzustehen schien.

Sie dachte an die Bewegungen der letzten Jahre. #MeToo. Fridays for Future. Black Lives Matter. Equal Rights. Wellen der Hoffnung, des Aufbruchs. Und jetzt? Die Gegenbewegung. Der Backlash. Als hätten die reaktionären Kräfte nur auf ihre Zeit gewartet, um zurückzuschlagen. Mit Gesetzen statt Knüppeln. Mit Budgetkürzungen statt Wasserwerfern. Die neue Form der Unterdrückung: bürokratisch, sauber, in Paragrafen verpackt.

Ein flüchtiger, lächerlicher Gedanke streifte ihren Geist: War dies "Das Imperium schlägt zurück"? Sie schmunzelte über ihre eigene Trivialität. Als ob Geschichte sich an Filmtitel hielte. Als ob auf jeden Rückschlag automatisch ein triumphaler dritter Akt folgen müsste. Und selbst in Filmen zahlten die Helden einen hohen Preis für ihren letzten Akt. Verloren Hände, Freunde, Unschuld.

Hunderte Menschen hatten sich zwischenzeitlich versammelt. Kerzen flackerten wie Glühwürmchen in der Dämmerung. Schilder wurden hochgehalten, manche kunstvoll bemalt, andere hastig beschriftet. Leise Gespräche summten wie ein Bienenstock. Keine Wut, noch nicht. Nur Entschlossenheit. Noch gefährlicher.

Ein junger Mann – kaum älter als zwanzig, mit einer Haut so dunkel wie poliertes Ebenholz – sprühte etwas auf die Wand eines Gebäudes. Die Farbe tropfte wie Blut an der Backsteinwand herunter. Als er sie bemerkte, hielt er inne, nickte ihr zu und sprühte weiter. Keine Angst in seinen Augen. Nur Gewissheit.

An der Wand stand: "Wer Erinnerungen killt, gräbt sein eigenes Grab."

Eine ältere Frau trat neben Helena. Ihr Gesicht war ein Netz aus Falten, jede eine Geschichte. Ihre Augen hatten den Glanz von jemandem, der zu viel gesehen hat und dennoch nicht aufgehört hat zu schauen.

"Ich war damals dabei," sagte sie. "Als sie die Demonstranten wegprügelten für sein Foto. Als Sie den Platz benannten. Ein Moment des Mutes." Sie sprach ohne Vorwurf, stellte nur Tatsachen fest. "Mein Großvater wurde gelyncht. In Alabama. 1936. Für das 'Verbrechen', einen weißen Mann anzusehen. Niemand erinnert sich an seinen Namen. Keine Straße, kein Platz. Nur ich." Sie tippte sich an die Schläfe. "Hier drin."

"Und jetzt?", fragte Helena. Die Frage galt der Frau, galt sich selbst, galt dem Universum.

"Jetzt brauchen wir wieder Mut," sagte die Frau und ging weiter. Ihre Schritte langsam, aber sicher. Ein Mensch, der weiß, wohin er geht.

Zu Hause fragte ihr Mann nicht nach ihrer Entscheidung. Er kannte sie bereits aus den Nachrichten. Aus den Textnachrichten, die er ihr geschickt hatte und die sie nicht beantwortet hatte. Sie aßen schweigend. Das Klappern der Gabeln auf Porzellan wie ein mechanisches Metronom. Der Wein, den er einschenkte, ohne zu fragen – ein Cabernet, zu schwer für den Fisch, den sie aßen. Die Art, wie er sie nicht ansah. Wie er den Fernseher anschaltete, obwohl sie beide wussten, dass er die Nachrichten nicht ertragen konnte. Die Stille zwischen ihnen hatte sich über die Jahre zu einem dritten Anwesenden entwickelt. Einem Gespenst, das am Tisch saß und von ihren Tellern aß.

"Manchmal," sagte Helena schließlich, "besteht Führung darin, das Unvermeidliche zu akzeptieren." Die Worte klangen auswendig gelernt, wie ein Mantra, das man sich selbst so oft wiederholt hat, bis man es fast glaubt.

"Und manchmal darin, es zu bekämpfen," erwiderte er. Seine Stimme klang müde, aber nicht resigniert. "Erinnerst du dich, was du sagtest, als er drohte, die Armee einzusetzen? 'Wir bleiben stehen.'" Er trank seinen Wein in einem Zug aus. "Ich habe dich damals bewundert. Habe dich geliebt für diesen Moment."

Sie nickte. "Vielleicht." Ein Wort wie eine offene Tür.

"Ich habe heute mit Terrence gesprochen," sagte ihr Mann. "Er organisiert eine Mahnwache. Die ganze Nacht. Menschen werden sich um den Platz versammeln. Kerzen. Lieder. Stille." Er sah sie an, zum ersten Mal an diesem Abend wirklich an. "Er hat gefragt, ob wir kommen."

"Wir?"

"Du und ich. Wie früher."

Helena dachte an früher. An die Demonstrationen, die sie gemeinsam besucht hatten. An die Lieder, die sie gesungen hatten. An das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. An die Hände, die sie gehalten hatten – seine und die von Fremden, die in diesen Momenten zu Familie wurden.

"Ich kann nicht," sagte sie. "Ich bin die Bürgermeisterin."

"Du bist auch Helena," sagte er. "Die Frau, die ich geheiratet habe. Die Frau, die nicht aufgegeben hat."

Am Morgen stand sie ausgelaugt aber sehr früh auf. Die Überschriften auf ihrem Tablet verkündeten ihre Entscheidung wie Grabinschriften. Lob von den einen, Verurteilung von den anderen. Die Welt, in Schwarz und Weiß geteilt, ohne Grautöne.

Ihr Telefon klingelte. Eine unbekannte Nummer. Sie wusste sofort, wer es war. Spürte es wie ein Tier, das Gefahr wittert.

"Madam Mayor." Die Stimme war unverkennbar. Der Präsident. Ein Mann, dessen Stimme klang wie das Rascheln von Geldscheinen. "Eine kluge Entscheidung." Eine Pause, in der sie seinen Atem hören konnte. Schwer, feucht. "Wissen Sie, ich habe immer gesagt, dass vernünftige Menschen sich einigen können."

"Danke, Mr. President," sagte sie. Ihre eigene Stimme hohl, wie das Echo in einem leeren Raum.

"Die Farbe war hässlich, wirklich hässlich. Schrecklich für den Tourismus." Er sprach, als diskutiere er eine Farbwahl für eine seiner Hotellobbys. Als ginge es um Tapeten, nicht um Leben. "Wir werden die Mittel freigeben. Sofort. Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht." Ein Lachen.

Sie schwieg. Dachte an all die Versprechen, die er gebrochen hatte. An all die Lügen, die er erzählt hatte. An all die Menschen, die er verletzt hatte.

"Ich mag Menschen, die lernen können, Madam Mayor." Seine Stimme wurde leiser, fast vertraulich. Wie ein Liebhaber, der Geheimnisse ins Ohr flüstert. "Sehen Sie? Zusammenarbeit funktioniert immer besser als Widerstand. Das ist eine Lektion, die viele in diesem Land noch lernen müssen."

Er legte auf, bevor sie antworten konnte. Als wäre das Gespräch nur als Monolog gedacht, bei dem ihre Anwesenheit eine technische Notwendigkeit war. Ein Mikrofon, das man braucht, aber nicht beachtet.

Nach dem Gespräch trat sie ans Fenster. Unten auf dem Platz hatten sich bereits Menschen versammelt. Mehr als gestern. Viel mehr. Sie sangen. Hielten Schilder hoch. Eine Kette aus Menschen umringte den Platz wie ein lebender Schutzwall.

Ihr Telefon vibrierte. Eine Nachricht vom Polizeichef: "Die Arbeiter können nicht durchkommen. Friedlicher ziviler Ungehorsam. Anweisungen?"

Helena trank ihren Kaffee am Fenster. Beobachtete die wachsende Menge. Amerikaner, die aufstanden. Die sich weigerten, schweigend zuzusehen. Die verstanden hatten, dass Demokratie kein Zustand ist, sondern eine tägliche Übung. Ein Muskel, der trainiert werden muss, um nicht zu verkümmern.

Sie dachte an jenen Morgen vor vier Jahren. An die Entscheidung, die sie getroffen hatte. An den Mut, den es gekostet hatte. An das Gefühl, das richtige getan zu haben. An die alte Frau von gestern Abend, deren Großvater keinen Platz bekommen hatte. An den jungen Mann mit der Sprühfarbe, der keine Angst gezeigt hatte. An ihren Mann, der sie daran erinnert hatte, wer sie einmal gewesen war.

Sie stellte die leere Tasse ab und tippte ihre Antwort: "Warten. Keine Konfrontation."

Dann rief sie ihre Assistentin an. "Bereiten Sie eine neue Pressekonferenz vor. Sofort!"

PaaS 01: Wenn Algorithmen shoppen gehen

Ein unsichtbarer Assistent, der alles entscheidet – bequem, effizient, unaufhaltsam. Doch was bleibt von uns, wenn Algorithmen unser Leben lenken?

PaaS 02:

Das Tokio Paradox

Effizienz oder Menschlichkeit? In Tokio zeigt sich, was passiert, wenn Service zur Zeremonie wird. Ein Blick auf Gesten, die Vertrauen schaffen – und auf das, was wir im Westen längst verloren haben.

PaaS 03:

DER Hafenmeister

In den Tiefen des Panamakanals, wo sich die Schicksalsfäden der Weltwirtschaft verweben, braut sich etwas zusammen...Ein Machtwechsel. Ein Flüstern von Intrigen.

PaaS 04: Zahlen im Nebel

Zwischen Frankfurter Bankentürmen und dem Sparbuch von Oma Erna schwebt ein Nebel aus Zahlen, durch den selbst die Experten nur mit tastenden Schritten wandeln.

PaaS 05: Nurse Gigs

Anna, eine Pflegekraft im Gig-Economy-System, erlebt täglich, wie Algorithmen ihre Honorare basierend auf ihrer finanziellen Notlage kalkulieren. Ein perfider Kreislauf.

PaaS 07 - The People vs Shell

Folgen Sie Dr. Florian Legat in das Herz des Niger-Deltas, wo wissenschaftliche Objektivität auf menschliche Realität trifft und wo die Wahrheit manchmal der gefährlichste Export ist.

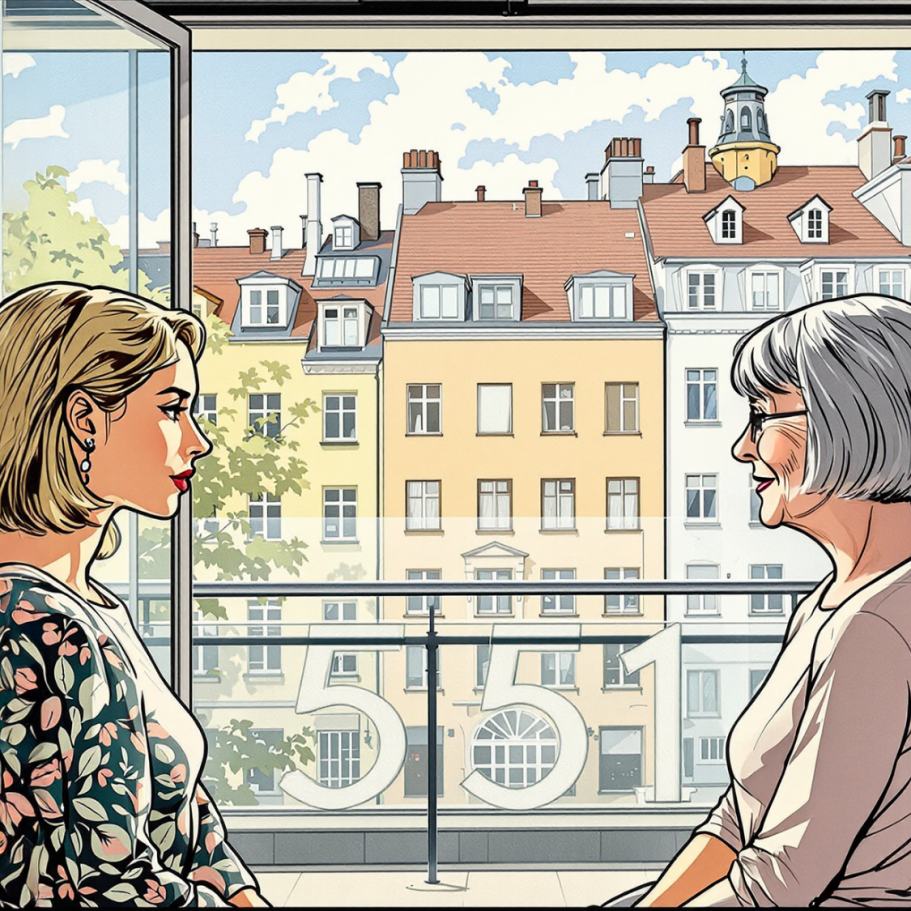

PaaS 08 - Fahrenheit 551

551 Fragen, eine klare Antwort: Demokratie lebt von Zivilgesellschaft. Die Geschichte einer politischen Konfrontation, die die Grenzen zwischen Staat und Zivilgesellschaft neu verhandelt.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.